2025.01.26

現実を受け入れ、“ネガティブ”を“ポジティブ”に変える 元車いすラグビー日本代表・三阪洋行

Profile

三阪洋行(みさか・ひろゆき)

1981年大阪府出身。高校生の時にラグビー練習中の事故で頸髄を損傷し、車椅子生活となる。入院中に車いすラグビーと出会い、 わずか四年後には最年少で日本代表に選出された。2004年アテネ、2008年北京、2012年ロンドンと 三大会連続でパラリンピックへ出場。ロンドン大会では当時の日本最高位である4位入賞を果たす。 引退後は日本代表のアシスタントコーチを務め、2016年リオデジャネイロパラリンピックでは日本初となる銅メダル獲得、2018年にオーストラリアで開催された世界選手権での初優勝に貢献。自身の経験を生かし、障害者への認識・理解を促進する活動にも取り組んでいる。著書に「壁を越える~車いすのラガーマンパラリンピックへの挑戦~」(山川出版社)

小松:

今回は車いすラグビーの三阪洋行さんにお話を伺います。

三阪さんは現在バークレイズ証券に勤務しながら、ご自身の経験を活かして障害者への認識、理解を促進する活動に取り組んでらっしゃいます。

東:

高校三年生の時にラグビーの練習で頸髄を損傷する事故に遭われ、車椅子生活を余儀なくされましたが、入院中に車いすラグビーと出会い、わずか四年後には最年少で日本代表に選ばれ、2004年のアテネ大会、2008年の北京大会、2012年のロンドン大会と3大会連続でパラリンピックに出場なさいました。

小松:

ロンドン大会では4位入賞。

現役引退後は日本代表のアシスタントコーチを務め、2016年のリオデジャネイロ大会で日本史上初の銅メダルを獲得、2018年にオーストラリアで開催された世界選手権での初優勝にも貢献なさっている車いすラグビー界のスーパースターです。

東:

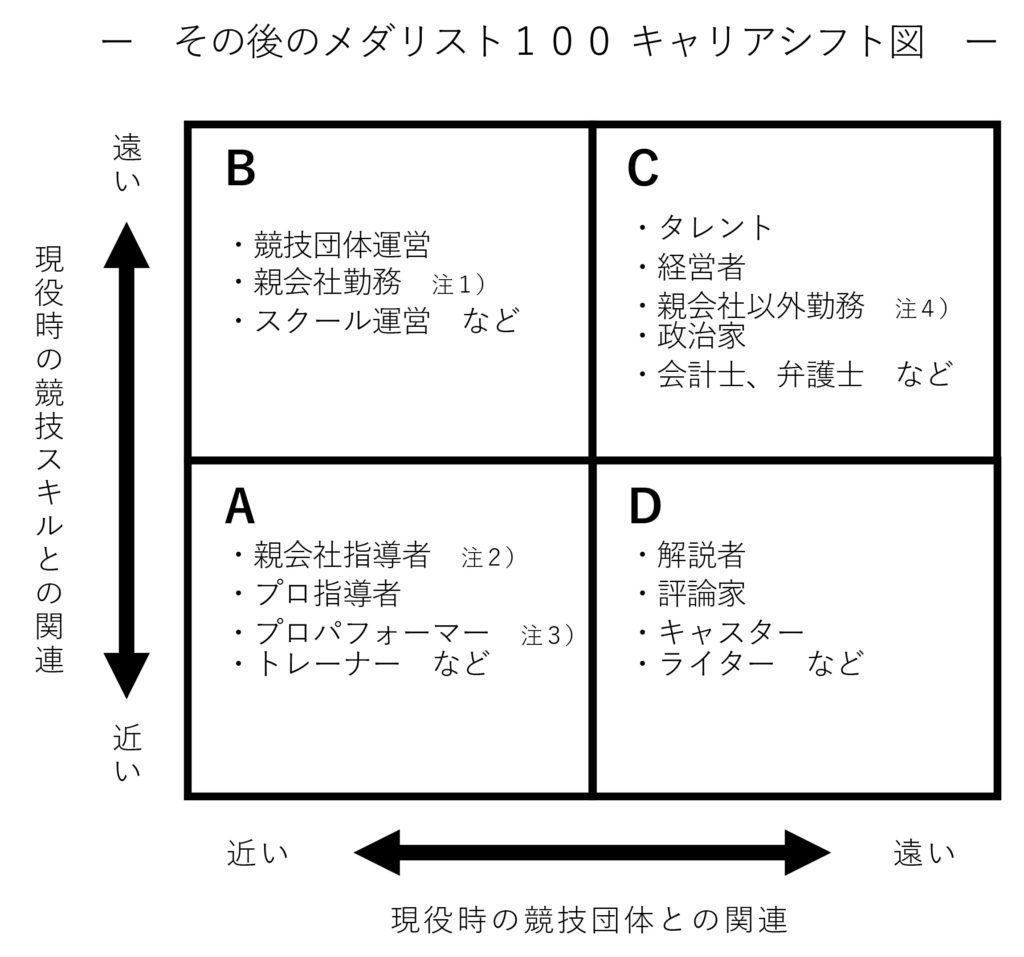

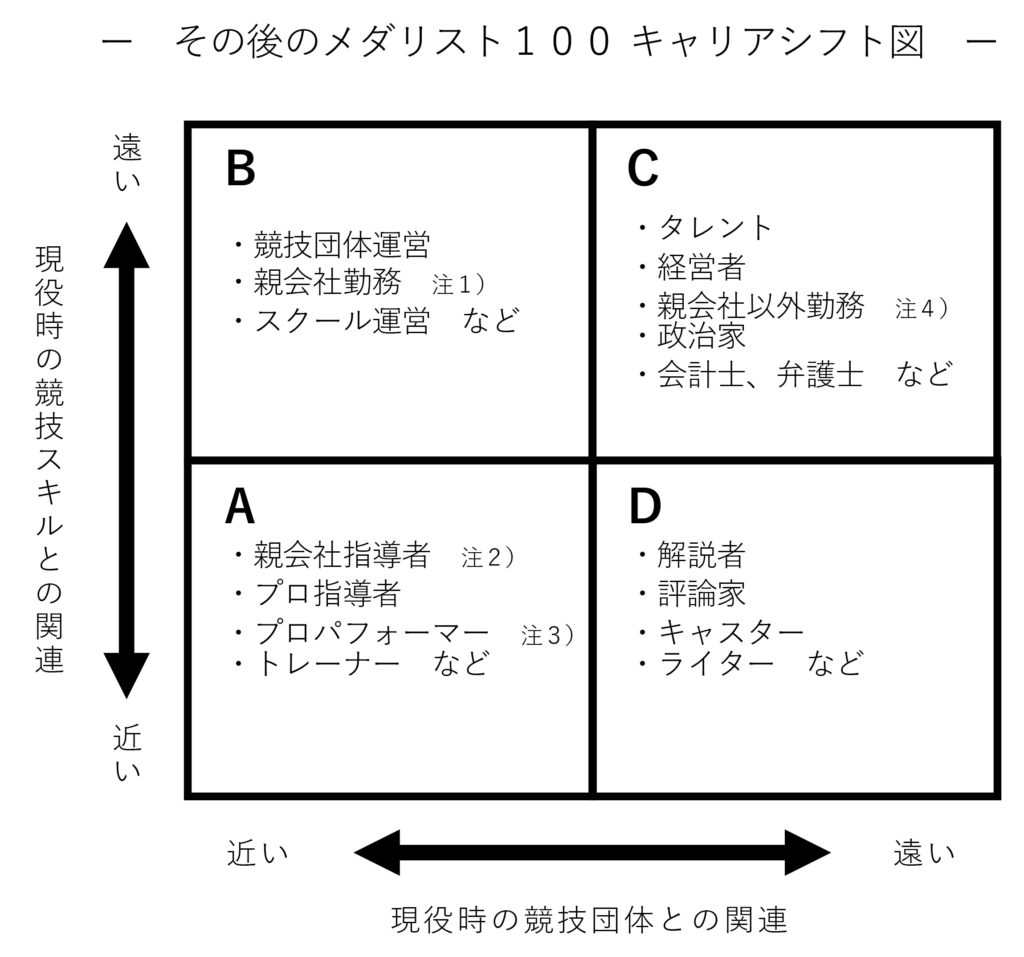

現在の三阪さんの活動を“その後のメダリスト100キャリアシフト図”に当てはめると、バークレイズ証券でのお仕事が「C」、日本代表チームのアシスタントコーチが「A」、日本ラグビー協会の安全対策委員会などのお仕事が「B」の領域ということになりますね。

注1)親会社勤務とはいわゆる企業スポーツである実業団チームで自らが所属していた企業で一般従業員として勤務していること

注2)親会社指導者とはいわゆる企業スポーツである実業団チームで自らが所属していた企業の指導者を務めていること

注3)プロパフォーマーとはフィギュアスケート選手がアイスダンスパフォーマーになったり、体操選手がシルク・ドゥ・ソレイユのパフォーマーとして活動していること

注4)親会社以外勤務とは自らが所属していた実業団チームを所有している企業以外で一般従業員として勤務していること

小松:

山川出版社より「壁を越える~車いすのラガーマンパラリンピックへの挑戦~」という自著も出版なさっていますね。

INDEX

アフター2020にパラスポーツの“熱”をいかに保つか

小松:

現在、三阪さんは証券会社に勤務しながら障害者への認識・理解を促進する活動に取り組んでいらっしゃいますが、来年の東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて競技や選手に大きな注目が集まる中、毎回問題になるのは大会の「その後」です。

三阪さんは東京オリパラ後について、どのようなお考えをお持ちなのでしょうか?

三阪:

現在、東京オリパラに向けて、かつてないほどにパラスポーツが注目され、熱く盛り上がっていますが、この熱は2020年に最高値に達した後、徐々に下がっていくことが考えられます。

このまま最高値に留めておくことは難しいと思いますが、冷え切った状態にしてしまわないことが大切だと思っています。

東:

2013年に東京オリパラの開催が決定してから、パラスポーツやパラアスリートへは“人”、“モノ”、“お金”が潤沢に集まり、飛躍的に認知度が高まりましたが、2020年以降にもこの状況が続くとは考えにくいですものね。

三阪:

そうですね。また、多くの方々が「パラスポーツ=パラリンピック」というイメージをお持ちになっている点についても懸念しています。

小松:

どういった面で懸念なさっているのでしょう?

三阪:

パラスポーツは元々ルードヴィッヒ・グッドマン博士がイギリスにおいて戦争で負傷した兵士たちの社会復帰のために始めたもので、決してパラリンピックありきのスポーツではありません。

パラリンピックでのパラアスリートの活躍はもちろん素晴らしいことですが、本当に大切なのは獲得したメダルの数ではなく、パラスポーツが勝利や競技力の向上のみを目指すものではなく、障害を持つ人たちの楽しみや生きがいのための“コミュニケーションツール”としての価値があることを広く知ってもらうことだと考えています。

東:

パラスポーツのみならず、スポーツには勝ち負けを競うだけではない価値がありますよね。

僕も年齢や性別、障害の有無や運動神経の良し悪しに関わらず誰もが楽しめる“ゆるスポーツ”を普及する世界ゆるスポーツ協会の理事として活動していますが、“コミュニケーションツール”としてのスポーツのポテンシャルは無限だと感じています。

三阪:

パラスポーツを通じて、健常者が“車椅子”や“見えない状況”を体験することで、健常者と障害者の相互理解が進み、よりお互いを思いやることの出来る社会の構築に貢献することこそが2020年のレガシーだと思いますので、そこを意識した上でパラスポーツの普及に力を入れていきたいと考えています。

小松:

とても素晴らしいお考えだと思います。

当事者同士のネットワークで“希望”を伝える

東:

パラスポーツを通じた障害者への認識・理解を促進する活動の他にもラグビーで障害を負った方々のネットワーク構築にもご尽力なさっているそうですね。

三阪:

私自身もそうなのですが、ラグビーは競技中の事故で障害を負うことがありますので、日本ラグビー協会の安全対策委員会では主に怪我の予防についての議論されているのですが、個人的に負傷者のケアをするためのネットワークを構築する仕事をしています。

小松:

現時点では個人的な活動なのですね。もう少し詳しくお聞かせ願えますか?

三阪:

ラグビーは激しいぶつかり合いのあるコンタクトスポーツであるため競技中の事故が多く、半年に一度は頸髄損傷の報告を受けます。

特に高校生の事故が多いのですが、今後の人生を車椅子で生活しなければならないとなった時、私自身もそうだったように将来に不安を持ち、深く悩むんですね。

そんな選手たちに同じ障害を負った仲間のネットワークをつくって様々な情報を共有することでサポートするための活動に取り組んでいます。

東:

例えばどのような活動でしょうか?

三阪:

医療機関や同じ障害を負った選手やご家族にご協力いただき、心身のケアをおこなっています。

例えば、安全対策委員会に障害を負ってしまった高校生の情報が入ったとしたら、近くの医療機関や車いすラグビー選手に協力を依頼して、その子とコミュニケーションをとってもらったり、同じく障害を負った子供をもつご家族を紹介することで今後の生活について具体的なイメージをしてもらうなどです。

私の母親にも同じ障害を負った子の家族に話してもらっていますが、同じ状況でなければ絶対に分かり合えない部分がありますので、非常に感謝していただいています。

小松:

いくら親身になって寄り添おうと思っても、当事者同士でなければ決して伝えられないことがあるでしょうから、大変貴重な出会いを提供なさっているのですね。

東:

心身ともに様々な現実を受け止め、実際に乗り越えてこられた選手やご家族の姿に希望をもらい、救われる方も多いでしょうね。

三阪:

怪我をしてしまった選手や家族が今後の人生に絶望してしまうのではなく、例えば車いすラグビーの存在を伝えることで、選手としてパラリンピックを目指すという目標を持てたり、同じ障害を持ち、同じ悩みを抱えながらも楽しそうに生活している人がいることを伝え、本人とご家族に将来に希望を持ってもらえるように活動しています。

小松:

ご自身の経験を記した著書「壁を越える」を出版なさったのもそのような目的があったのでしょうか?

三阪:

そうですね。あとは日本ラグビー協会の一員として、また、ラグビーを愛する一人の人間としての責任感もあります。

先程もお伝えしたとおりラグビーでは毎年必ず頸髄を損傷し、障害を負ってしまった事故の報告を受けます。

でも、私の知る限りでは事故に遭い、障害を負ってしまったことでラグビーを嫌いになってしまったという選手に出会ったことがないんです。

みんな、車椅子になってもコーチとして関わっていたり、車いすラグビーをプレーしたり、試合を観戦したりしています。

ラグビーはそれだけの魅力がある競技なのだと思います。

もちろん怪我をしないように色々な工夫をすることも大切だと思いますが、どうしても防ぎきれない事故がある中で、起こってしまった事故から何を見つめ直して、どのように人生を歩んでいくのか?という道筋を示すことも、同じようにラグビーを愛し、事故によって障害を負い、それを乗り越えてきた経験のある私ならではの使命だと思っています。

東:

まさに三阪さんだからこそ出来るお仕事ですね。

三阪:

まだまだ手探りの部分もありますが、障害を負った選手や家族の方々に色々な選択肢があることを伝え、前を向くためのお手伝いをしたいと思っています。

小松:

障害を負った選手やご家族に対して、現実と向き合い、受け入れて前に進むための手助けをなさっているのですね。

三阪:

障害をもっていたとしても、世界にはたくさんの面白いことがあると伝えたいんです。

自らの存在で“障害者”のイメージを変える

東:

三阪さんは高校時代に頸髄を損傷し、車椅子生活を余儀なくされた後、車いすラグビーと出会い、海外留学などを経て、日本代表選手としてパラリンピックで活躍なさったという経験を多くの子供たちに伝えるために講演活動にも力を入れてらっしゃるそうですが、最も伝えたいテーマをお教えいただけますか?

三阪:

私と触れ合うことで障害や、障害者のイメージを変えることですね。講演の冒頭で子どもたちに「障害者とは?」と質問すると、「身体に不自由があって大変」とか、「みんなと同じことが出来なくて可哀想」という答えが返ってきます。

そこで、私は「一時間後にはその考えが変わります」と伝えています。

小松:

一時間の中でどのようなお話をなさるのですか?

三阪:

成功体験だけではなく、それ以上に経験してきた失敗とそれをいかに乗り越えてきたのかについて話すようにしています。

また、実際に車いすラグビー用の車椅子を用意して、先生に体験してもらいます。

私が激しく先生にぶつかる姿を見て、子どもたちは驚きながら目を輝かせます。

その時に“かわいそう”から“すごい!”に私のイメージが変わるんです。

東:

三阪さんにぶつかられる先生はかわいそうですね(笑)

三阪:

それはそうかも知れません(笑)

ただ、テレビなどの画面を通じてではなく、目の前で実際にその激しさを体感してもらうことに意味があると思っています。

また、単純に夢を持つことの素晴らしさだけを伝えるのではなく、私の経験してきた挫折や失敗なども包み隠さず伝えることで、より“リアル”な体験をしてもらいたいと考えています。

小松:

より“リアル”な体験、ですか?

三阪:

はい。多くの子供たちがそれぞれに“夢”を持っていると思います。

例えば、野球が大好きで将来プロ野球選手になりたいという夢を持っていたとしても、みんながみんな夢を叶えられるわけではありませんよね。

多くの子どもたちがどこかで夢を諦めてしまうことになると思うのですが、その時にプロ野球選手ではなくとも、大好きな野球に関わるために何が出来るのかを考えられるようなきっかけになれればと思っています。

東:

もし、夢が叶わなかったとしても、それは決して意味のないことではないということを伝えられているわけですね。

三阪:

私の場合はラグビーが大好きで、ラグビー選手になりたいという夢がありながらも、事故によって障害を負ってしまい、ラグビー選手にはなれなかったのですが、車いすラグビー選手としてパラリンピックに出場することが出来ました。

もし、私が障害を負うこと無くラグビーを続けていたとして、世界大会に出場するような選手になれたかは分かりませんよね。

小松:

確かに、視点を変えれば、障害を負ったからこそ世界大会に出場するような経験が出来たとも言えますね。

東:

人生には様々な出来事があり、努力したからと言って、何もかもが思い通りになるわけではありませんが、どんなにネガティブな出来事だとしても、自らの行動次第でポジティブな出来事に変えることが出来るということですよね。

三阪:

私自身も最初からこのような考えを持てていたわけではありませんが、だからこそ多くの方々に、起きてしまったネガティブな出来事を嘆き、悔やむのではなく、現実を受け入れた上でどうしたらポジティブに転換出来るのか考え、前向きに行動することの大切さを伝えていきたいと考えています。

小松:

実際に障害を乗り越えてこられた三阪さんの言葉には大きな説得力があります。

ビジネスパーソンと、コーチとして

東:

続いて、バークレイズ証券でのお仕事について伺います。

現在のお仕事に就かれたのはいつですか?

三阪:

ロンドンパラリンピック直前の2011年に入社しました。

小松:

どのような業務を担当なさっているのでしょうか?

三阪:

週に二回出勤して、経理業務を担当しています。

東:

出勤は週二回なのですね。

三阪:

はい。現役時代はアスリートとして、現在は日本代表チームのアシスタントコーチとしての活動をご理解いただき、支援していただいています。

小松:

将来は日本代表チームのヘッドコーチを目指されているのでしょうか?

三阪:

もちろん将来的にヘッドコーチになりたいとは思いますが、まずはケビン・オアーヘッドコーチのもとでアシスタントコーチとしての仕事を全うしたいと思っています。

東:

ケビンヘッドコーチの三阪さんに対する信頼はとても厚く、「右腕」と紹介されているそうですね。

三阪:

とてもありがたいことです。

小松:

車いすラグビー日本代表チームはリオデジャネイロ大会では見事に銅メダルを獲得。地元開催となる東京大会ではそれ以上の活躍を期待されると思いますが。

三阪:

そうですね。東京大会ではチーム一丸となって金メダルを獲得して、歴史を変えたいと考えています。

東:

証券会社で勤務しながら、車いすラグビー日本代表チームのアシスタントコーチや日本ラグビー協会の安全対策委員会、子どもたちへの講演活動など幅広くご活躍なさっている三阪さん。

幼少期のお話からラグビーとの出会い、障害を負った事故などについて伺ってまいります。

小松:

宜しくお願い致します。

三阪:

宜しくお願いします。

東:

幼少時代のお話からラグビーとの出会い、障害を負った事故などついて伺ってまいります。

ラグビーとの出会い、そして運命の日

小松:

まずは三阪さんの幼少時代のお話からお聞かせください。どんなお子さんだったのでしょう?

三阪:

私の生まれ育った東大阪市はとてもラグビーが盛んな地域で、実家から歩いて五分の場所に高校ラグビーの聖地である花園ラグビー場があり、お正月には歓声が聞こえてくるほどの環境で、今でも毎年帰省の際には必ず高校ラグビーを観にいっていますね。

東:

なるほど。ラグビーが生活の一部に溶け込んでいる地域で育ったわけですね。それで自然にラグビーを始められたのですか?

三阪:

いえ、ラグビーを始めたのは中学に入ってからで、小学生の頃はソフトボールやサッカー、バスケをやっていました。

末っ子の甘えん坊、絵に描いたような肥満児で(笑)、冬でも半袖・半ズボンで過ごしているのにいつも汗だくの子供でしたが、とにかく身体を動かすのが大好きでした。

小松:

元気いっぱいの小学生だったのですね(笑)

三阪:

はい(笑)中学でも最初からラグビーを始めようと思ったわけではなく、当時は漫画「スラムダンク」が流行っていたこともあり、バスケ部にするかラグビー部にするか迷っていたのですが、ある日ラグビー部の先輩たちに周りを囲まれて、無理やりに近い形で入部させられて(笑)

東:

情熱的な勧誘を受けたのですね(笑)

三阪:

情熱的…そうですね(笑)

小松:

そこから三阪さんのラグビー人生が始まったと。

三阪:

最初は太っていたのでプロップ、そのうち身長が伸びてくるとロックになり、最後はナンバーエイトのポジションでプレーしていました。

練習は厳しかったですが、とても充実した日々でした。

東:

その後、花園出場経験もある布施工業高校へ進学。

毎日泥まみれになってラグビーボールを追いかける青春の日々を過ごしていたある日、不慮の事故が三阪さんを襲いましたね。

三阪:

はい。高校三年生のある日、練習中にこぼれ球に飛び込んでボールを抱えこんだんです。

ラグビーでは通常そこから“ラック”というボールを奪い合う状況になるのですが、その時は、一瞬、ボールに誰も集まって来ないなと思ったので、立ち上がろうとしたタイミングで一気に大勢がなだれ込んできて…。

“バチン!”という大きな音がしたと思った瞬間に仰向けに倒れてしまい、手足が痺れて首から下が全然動かなくなりました。

スパイクを脱がされ、水をかけられているうちに腹筋が麻痺してきて、肺呼吸しか出来なくて息苦しくなったのを覚えています。

その後、救急車で運ばれて、目覚めた時には集中治療室でした。

小松:

ふと気を抜いた瞬間だったのですね…悔やんでも悔やみきれませんね。

三阪:

高校生活最後の県予選へ向け、強化合宿をしていた時期でした。

ラグビーで全国大会に出場するために進学する高校を選び、それでも一、二年生の時には花園には出場出来なかったので、これが最後のチャンスだと思って日々の練習に必死で取り組んでいました。

チーム練習がない日にはそれぞれが個人で自主練をして、チーム一丸となって本気で花園を目指していた中での事故だったので、確かに悔やんでも悔やみきれないのですが、いずれは完治して、大学や社会人では活躍出来ると信じていました。

東:

ところが、診察の結果は“頸髄損傷”。医師から二度と歩くことが出来ないと告げられたわけですが…

三阪:

最初は信じられませんでした。下半身が全く動かないながらも、「頑張れば元に戻る!」と思っていましたから。

ひと言でいえば“絶望”ですよね。これまで身近に障害者がいなかったので、当時は障害者に対して“大変な人”、“かわいそうな人”というイメージを持っていたのですが、自分がその“大変な人”、“かわいそうな人”になってしまったと思ってしまって…

小松:

現在、講演活動などで三阪さんが変えようと思っている障害者に対する“ネガティブ”なイメージをご自身がお持ちだったのですね。

「頑張れ」という言葉を「無責任」に感じていた日々

東:

現在の三阪さんの言葉はとてもポジティブなものが多いですが、今後は車椅子で生活していかなければいけないと分かった時にも、前向きに過ごせていたのでしょうか?

三阪:

いや、ネガティブでしたよ。八ヶ月ぐらい入院生活を続けていたのですが、これまでの人生で最もネガティブな日々でした。

たまに取材などで「入院中の写真をお借り出来ますか?」と依頼されることがあるのですが、一枚も残っていないんです。

私も家族もこの時間を残したくなくて一枚も撮影しなかったのだと思います。

小松:

周囲の方々の反応はいかがだったのでしょうか?

三阪:

チームメイトや友人がお見舞いに来てくれていたのですが、心苦しくて。私が怪我をして入院していてもみんなは変わらずに生活しているという現実が受け入れられなかったんです。

次第に面会を減らし、最後は面会謝絶にして、家族としか会わないようにしました。

東:

家族以外には会いたくなくなってしまったのですか?

三阪:

みんな帰り際に「頑張れ」って言うんですよね。それを聞いて「何を頑張ればいいんだろう?」って。

喉が渇いても一人で水を飲むのも難しい。寝返りすら自分の意思で出来なくて、ずっと天井を見続けている生活が続いているのに。

その時に「頑張れ」という言葉は時と場合によっては無責任にも受け取れる難しい言葉だなと感じました。

誰かの背中を押すことの出来る強い言葉でもあるけれど、その人を締め付けて苦しめる言葉にもなるのだと。

「どうして自分だけがこんな目に遭わなければいけないんだ」という思いが募り、入院中に二度自殺を試みました。

小松:

二度も自ら命を断とうとなさったのですか…

三阪:

最初は人工呼吸器を外したのですが、警報器が鳴ってしまいすぐにバレてしまって失敗。

二度目はリハビリ中に車椅子で崖から飛び降りようと思ったのですが、ふと我に返って思いとどまりました。

東:

思いとどまれた理由は何だったのでしょう?

三阪:

社会復帰に向けてリハビリをしている中で、どれだけ頑張って取り組んでも元の自分には戻れないことに気づいて、車椅子で生活出来るようになったとしても、今後の人生に楽しいことが待っているとは思えなくなりました。

生きていく意味を見失ってしまい、ある日、ふらふらと崖へ向かったのですが、結局飛び降りることが出来なくて。

そこで、自分は“死”ではなく“生きる”という道を選んだのだから、現在の状況を受け入れていかなければと初めて思えたんです。

小松:

事故によって障害を負ったことは自らが選んだ道ではありませんが、事故を乗り越えて障害とともに生きるという道は自ら選ばれたということですよね。

三阪:

おっしゃるとおりです。

目標を持つと、人は圧倒的に強くなる

小松:

障害を乗り越えて“生きる”ことを選んだ三阪さんは、その後“車いすラグビー”と出会いますね。出会ったきっかけと最初の印象についてお教えいただけますか?

三阪:

リハビリを指導してくださっていた作業療法士の鶴田先生に私がラグビーの練習中に怪我をしたことや今でもラグビーが好きだということを話していたら、車椅子に乗ってプレーする“車いすラグビー”という競技があることを教えてくれて、翌日試合のビデオを持ってきてくれることになったのですが、その日は怪我をしてから初めてわくわくして眠れませんでした。

東:

久しぶりに未来を楽しみに出来たのですね。

三阪:

どんな風に車椅子でラグビーをやるんだろう?いったいどうやってボールを追いかけるんだろう?と考えているだけで興奮してしまい、映像を見るのが楽しみで仕方ありませんでした。

怪我をしてから初めて“やりたい!”と思えることに出会えるかもと。

小松:

リハビリは“やらなければいけないこと”、車いすラグビーは“やってみたいこと”ですものね。実際に映像をご覧になってみて、いかがでしたか?

三阪:

私がプレーしてきたラグビーとはルールが少々違っていましたが、車椅子同士がいきなり激しくぶつかるなど「え?こんなことをやっていいんですか?」という驚きがありました。

すぐに「これ、やってみたいです!」と伝えたところ、大阪でもチームが出来るみたいだから、トレーニングを見に行ってみようと誘っていただいて。

東:

鶴田先生、三阪さんの肉体的な面だけではなく、精神的な面でのリハビリとして、今後生きていくための希望を与えようと色々調べてくださっていたのですね(涙)

三阪:

本当に感謝してもしきれません。

実際のトレーニングを見て、早く退院して車いすラグビーをプレーしたいという思いが強くなって、真剣にリハビリに取り組むようになり、どんどん出来ることが増えていきました。

車いすラグビーとの出会いがなければ、ネガティブな感情のままに入院生活を終えていたのではないかと思います。

小松:

夢や目標、やりたいことを見つけることが人生を豊かにすることに繋がるのでしょうね。

三阪:

身体が不自由になってから出来ないことばかりを数えていた自分にやりたいことが見つかって本当に嬉しかったのを覚えています。

また、面白いことに一つやりたいことが見つかると、様々なことに対して前向きになれるんですよね。

一つが車の運転で、退院してから最初に挑戦したのが車の運転免許を取得することでした。

東:

人生は気の持ちようで本当に変わるものですね。

三阪:

夢や目標こそが、自分を最も強くしてくれるのだと思います。

自分を変えられるのは、結局自分しかいない

小松:

車いすラグビーへの熱い思いをエネルギーに退院なさった三阪さんでしたが、決して順風満帆な生活を送られていたわけではないそうですね。

三阪:

そうなんです。退院直後は極力何でも自分で出来るようにならなければと様々なことに挑戦していたのですが、事あるごとに家族から「無理しなくていいから。私たちがやってあげるから」とサポートされているうちについつい甘えてしまう癖がついてしまって。

高校を卒業してからしばらくは“ニート”として生活していました。

東:

せっかく前向きに努力していたところを…

ニートの頃にはどのような生活を送っていたのでしょう?

三阪:

自宅でネットサーフィンばかりして、特に何もせずに終わる毎日が一年くらい続きました。

さすがにこのままではいけないな、この生活を変えなければいけないなと考えていた時に、車いすラグビー選手として海外に留学しないかというお話をいただきまして。

誰も助けてくれない状況で、自分一人で何が出来るのか?

東:

それでニュージーランドに留学することになったのですね。

小松:

ニュージーランドといえば、世界最強のオールブラックスを擁するラグビー大国ですね。

三阪:

はい。現在、日本車いすラグビー連盟で会長をなさっている塩沢康雄さんからアドバイスをいただいて、三週間後にはニュージーランドに飛んでいました。

東:

たった三週間ですか?!

三阪:

そうですね。六月にお話をいただいて、七月にはニュージーランドで暮らしていました。

小松:

そのスピード感の理由は何だったのでしょうか?

三阪:

時間をかけて色々と情報を入れてしまうと挑戦しなくなってしまうと直感的に思ったんです。

当時の私は甘えられる環境には甘えて、出来ないことは誰かに頼ってしまっていました。

きっと詳しく調べれば調べるほどうまくいかない理由が見つかって不安になってしまい、挑戦出来なくなってしまうだろうと。

ここで変わることが出来なければ、一生変われないと思って、「ラグビーが強い」「羊が人の三倍いる」という情報のみの状態で留学を決めました(笑)

東:

随分と無茶をしましたね…

ご家族にはご理解いただけたのでしょうか?

三阪:

最初は当然猛反対です。特に母親が「普通のことも出来ないのに外国で一人で暮らすなんて出来るわけがない。言葉だって通じないのに」と。

東:

正直、僕もお母様のおっしゃるとおりだと思ってしまいますが、どのように説得なさったのでしょうか?

三阪:

もう、無理やりですよね。申し訳ないですが、親の迷惑や気持ちは全く考えずに「とにかく行く!」の一点張りでした。

もちろん不安はありました。身体は不自由だし、英語も話せない。どこに住んで、どんな練習をするのかも決まっていない。

でも、そんな不安よりも「変わりたい。変わるためには誰も助けてくれない場所に行かなければ」との思いが強かったんです。

もし、失敗して命を失ったとしても、周囲に甘えた今の自分のままで生きていくよりはずっといいと。

小松:

まさに命をかけられたのですね。

三阪:

結果、ノートパソコンとデジタルカメラで定期的に近況報告をするという約束を守るならという条件でOKしてもらい、ニュージランドへ留学しました。

東:

三阪さんはもちろんご家族にとっても、ものすごいチャレンジですね…

三阪:

今、同じことをしろと言われたら絶対に無理です(笑)

ホームステイ先も語学学校も決まっていませんでしたし、チーム練習に参加させてもらえるのかすらわからない状況で、ホテルを一週間だけ予約して行きました。

小松:

スポーツや身体を動かすことが大好きだった三阪少年が、ラグビーのトレーニング中の事故で車椅子生活になり、周囲に甘えてしまっている自分を変えるために家族の猛反対を押し切り、命をかけてニュージーランドへ留学をしたところまでお話を伺いました。

東:

ニュージーランドでの生活と日本代表として出場したパラリンピックなどについてお話を伺ってまいります。

三阪:

宜しくお願い致します。

東:

高校三年生の時のラグビーの練習中に頸髄を損傷する事故に遭われ、車椅子生活を余儀なくされた三阪さんが車いすラグビーと出会い、周囲に甘えてしまっている自分を変えるために家族の猛反対を押し切り、単身で命をかけてニュージーランドへ四ヶ月の留学をなさったところからお話を伺ってまいります。

「ここにいる!」を伝える大切さ

小松:

障害者である自分をサポートしてくれる周囲に甘えてしまっている自分を変えるため、誰も助けてくれない環境を求めてニュージーランドへ留学なさったわけですが、どのようなご経験でしたか?

三阪:

元々は誰にも甘えられない環境を求めて留学したのですが、振り返ってみると色々な人と出会い、助けてもらえました。

ホームステイ先も語学学校も決まっていませんでしたし、チーム練習に参加させてもらえるのかすらわからない状況で、ホテルを一週間だけ予約していただけだったのですが、たまたま入ったレストランで働いていた日本人に語学学校を紹介してもらい、ホームステイ先を決めていなかったことで、たまたま空き部屋が出来た車椅子製造会社“メルローズ”のフィリップ・メルローズ社長のご自宅に住ませてもらい、所属するチーム“カンタベリー”も紹介してもらえることになりました。

東:

どちらも事前に準備していたら出会えなかったであろう人たちですね。

三阪:

そうなんです(笑)中古車を買いにいけば、たまたま日本人ディーラーのお店で安く買えたり、様々なご縁に恵まれて一週間で生活の基盤を作ることが出来ました。

小松:

まさに奇跡。ドラマのシナリオのようですね。

三阪:

本当に奇跡的な出会いの連続でした。最初の一週間での様々な出会いがなければ、路頭に迷っていたかもしれません。

東:

早々に環境が整い、いよいよ本格的な留学生活が始まったわけですが、最初はとても苦労なさったそうですね。

三阪:

そうですね。トレーニングはついていくのがやっとで、言葉も通じず自己主張をしないので置物扱い。

トレーニングが終わってからも無視され、一人になることもありました。

語学学校では自分の能力よりも高いレベルのクラスに入れられてしまい、全然ついていけませんでしたし、ホームステイ先でも私以外全員英語が出来るので会話に入ることが出来ず。

語学学校でも車いすラグビーのトレーニングでもホームステイ先でも一人という生活が一ヶ月続きました。

小松:

孤独な日々が一ヶ月も続いたのですね…

三阪:

そんなある日、体調を崩して学校を休んだ時に、ニュージーランドへ来てから随分と時間が経ったにも関わらず、何も出来ていない、何も変わっていない自分に気づいたんです。

東:

せっかく命をかけて厳しい環境に飛び込んだにも関わらず、何も変化がないと思ったんですね。

三阪:

日本を出る時に「変わってきます!」と大見得を切ったのに、四分の一が過ぎても何も変わらない自分に焦り、このまま帰国するわけにはいかない!と思い、行動を変えました。

小松:

どのような行動を取られたのでしょうか?

三阪:

まず、何がいけなかったのか自己分析をしました。

結果、車いすラグビーでも、語学学校でも、ホームステイ先でも、“出来ないことを恐れて前に出ていかず、自ら孤独を選んでいる自分”に気づいたんです。

東:

死ぬ気で覚悟して来たはずなのに、出来ないことを恐れてしまっていたのですね。

三阪:

そこで、英語が話せなくて言葉が伝わらないことや車いすラグビーの実力が不足していることは覚悟の上で来ているのだから、伝えるための努力をしながらとにかく後悔しないように一生懸命やろうと気持ちを切り替えて、丸坊主にしたんです。

東:

出た!体育会的発想(笑)

小松:

自らにも周囲にも目に見える形での変化を起こすことで気持ちを切り替えられたのですね。

三阪:

はい(笑)丸坊主になった自分の姿を鏡で見て、よし!変わった!と切り替えて、ひたすら周囲とコミュニケーションをとって、自らをアピールするようにしました。

語学学校でも、車いすラグビーのトレーニングでも、身振り手振りでコミュニケーションを取って、しつこいくらいに「俺はここにいますよ!」と伝えたんです。

すると、周りが徐々に興味を持ってくれるようになって、ランチに誘ってくれたり、ディスカッションで意見を言えるようになったりしました。

東:

出来ないことを恥じて、孤独を選んでいる人の周りには人は集まってこないですが、出来ないながらも出来るようになるために頑張ろうと行動している人の周りにはその人を応援したいと思う人たちが集まってきますものね。

出来ないことは問題ではなく、失敗を恐れて挑戦しないことこそが問題なんですよね。

小松:

ビジネスの場面でも同じですが、自己アピールは日本人が苦手なことの一つですね。

三阪:

おっしゃるとおりで、多くの日本人は自己主張することを苦手にしていますが、自らの存在や考えを示さなければ誰も振り向いてはくれないということを学びました。

東:

何を考えているか分からない人とは仲間になれないですものね。

三阪:

時には自分をさらけ出しすぎて、酔っ払って車椅子から転げ落ちたりもしましたが、そういう部分も含めて周囲から許容されるようになりました(笑)

小松:

自らをさらけ出すことで“仲間”になれたのですね。

東:

その後、留学を終えて日本へ帰国することになるわけですが、ニュージーランドでの四ヶ月で何が得られましたか?

三阪:

一番大きなものは“自信”です。留学する前は周囲の人から「出来ない」「無理だ」と言われていましたが、紆余曲折がありながらもやりきることが出来ました。

それまでは障害を持っている自分が嫌いで仕方なくて、自分自身の障害や考えを隠そうとしていたのですが、そんなことをしていても意味がないと考えられるようになりました。

障害や出来ないことを隠すのではなく、周りに伝え、理解してもらうことで日々生きていくことがとても楽になりましたし、もっと出来ることがある、もっと色々なことが出来るようになりたいと自分自身に期待が持てるようになり、自分を信じられるようになりました。

ニュージーランドでの経験は、挑戦することって楽しいな、自分には無限の可能性があるなと感じさせてくれました。

小松:

自分を信じることが出来れば希望が持てます。自分を信じられるようになるための行動を積み重ねた素晴らしい四ヶ月だったのですね。

「本物」に触れることの大切さ

東:

ニュージーランドから帰国後はどのような行動を?

三阪:

今後のキャリアのことを考え、実家には戻らずに関東で暮らすことにしました。

小松:

どのようなキャリアを思い描かれていたのでしょうか?

三阪:

まずは車いすラグビーの日本代表になろうと。

当時のニュージーランドは車いすラグビーでも世界一で“オールブラックス”ならぬ“ウィルブラックス”という愛称で、試合前もオールブラックスと同じく「ハカ」(マオリ族の民族舞踊)を踊るんです。

東:

ウィルブラックス、かっこいい名前ですね!

三阪:

ウィルブラックスは2004年のアテネパラリンピックで金メダルを獲得するのですが、私が留学したのは2002年だったので、後に世界一になるトップ選手たちと一緒に練習出来ていたんです。

当時の車いすラグビー日本代表は海外遠征を重ねられる状況ではなかったので、世界レベルの戦術やトレーニングなどの情報を持っている人はほとんどいませんでした。

この強みを活かせば日本代表のメンバーの一員になれるかもしれないと思い、国内で最もトレーニング環境の整っている場所を探した結果、関東で一人暮らしをすることを選びました。

小松:

その後、三阪さんは2003年に最年少で日本代表に選出されましたが、日本代表としてのデビュー戦がウィルブラックスとの対戦だったそうですね。

三阪:

はい、日本代表に選ばれて最初の大会が千葉県で開催されたアジア・オセアニア選手権だったのですが、ウィルブラックスとの最終戦で初めてスターティングメンバーとして出場しました。

東:

ものすごいドラマですよね。

初めての代表戦、緊張しませんでしたか?

三阪:

それが全然。他のチームメイトは世界最強のウィルブラックスが目の前で「ハカ」を踊る姿に緊張しているように見えましたが、私にとってみれば何度も対戦したり一緒に練習した仲間が踊っているだけですから(笑)

東:

仲間が踊っているだけ(笑)

三阪:

チームや選手の特徴や癖も知っていたので、上手く試合で活かせるなと思ってわくわくしながら試合に臨みました。

実際の試合でも自信をもって落ち着いてプレー出来たことを評価していただき、その後、日本代表に定着することが出来ました。

小松:

ニュージーランドでの留学経験のおかげで、世界最強のチームに臆すること無く戦うことが出来て、それが日本代表選手になることにつながったわけですね。

東:

リスクを恐れず踏み出した成果ですね。

過去を振り切り、今を愛する

小松:

日本代表に定着した三阪さん、ついに夢の舞台に出場することになりますね。

三阪:

はい、2004年のアテネパラリンピックですね。

東:

パラリンピックへの出場が決まった時、どういう気持ちでしたか?

三阪:

実は、車いすラグビーに出会ってからパラリンピックへの出場が決まるまでは、怖くて健常者のラグビーを見られなかったんです。

小松:

怪我をした事故を思い出してしまうから、でしょうか?

三阪:

いえ、車いすラグビーよりも健常者のラグビーの方が面白い、やっぱり健常者のほうのラグビーをやりたいと思ってしまうのではないかという怖さがあったんです。

東:

大好きだったラグビーによって、また過去を振り返ってしまうことが怖かったのですね。

三阪:

はい。でも、日本代表選手としてパラリンピックへ出場することが決まった時に気持ちが変わりました。

パラリンピック出場が決まった2003年の年末、怪我をしてから一度も行っていなかった実家から五分の場所にある花園ラグビー場へ久しぶりに行くことにしました。

胸騒ぎを感じながらエレベーターに乗って、目の前に広がるグラウンドを見た時に、すごく穏やかな気持ちになって、もう大丈夫だと思いました。

今の自分は健常者のラグビーをすることは出来ないけれど、車いすラグビーをプレー出来ているし、車いすラグビーを愛していることに改めて気づきました。

東:

その時の三阪さんの気持ちを考えると涙が出そうになります…

今回のインタビュー企画は、アスリートが現役選手というキャリアから“引退”という転機を経て、新たなキャリアへシフトした後の人生について伺っているのですが、後天的な障害をお持ちのパラアスリートの方は、健常者から障害者になられたという転機があります。

これまでに出来ていたことを振り返り、出来なくなってしまったことを嘆き悲しみ悔やむのではなく、今出来ることやこれから出来るようになりたいことに目を向けて、出来ない自分を楽しみながら前向きに人生を歩んでいくことが大切だということは、アスリートのみならず全ての方々のキャリアに共通して言えるのではないでしょうか。

2020の舞台で、表彰台の真ん中へ

小松:

アテネパラリンピックを終えた後も、三阪さんの挑戦は続きます。

アテネ大会で最下位に終わった悔しさを胸に北京パラリンピックに向け、世界との実力差を埋めるためにニュージーランド・カンタベリーへ移籍。

日本代表では最年少ながらキャプテンとして世界選手権へ出場し5位に。

北京大会出場後にはオーストラリア・サウスオーストラリア・シャークスに移籍し、ロンドン大会で史上最高の4位という成績を残された後、選手を引退なさいました。

東:

三大会連続でパラリンピックへ出場なさったわけですが、三阪さんにとってパラリンピックとはどのような大会でしたか?

三阪:

開会式から大会運営までさすがは世界最大級のスポーツイベントだと感じました。

日本では全国大会でも薄暗い体育館の中で関係者以外の観客がせいぜい二、三十人の前でプレーしていましたが、パラリンピックでは近代的なアリーナで何千人もの観客が大歓声をあげる中でプレーすることが出来ました。

一度経験した後はまたあの舞台でプレーしたい、次は勝ちたい、表彰台にのぼりたい、と、より高みを目指して頑張れるようになりました。

小松:

パラリンピックという舞台が大きなモチベーションになっていたのですね。

三阪:

パラリンピックを目指してトレーニングをしていると自分が障害者であるということが頭の中から薄れていくんです。

もちろん障害とは向き合いますけれど、自らの努力を披露出来る舞台があるという事実によって、ネガティブな思考を無くすことが出来ました。

東:

2012年のロンドン大会をもって現役を退いた三阪さんですが、2016年のリオデジャネイロ大会はアシスタントコーチとして車いすラグビー日本代表史上初の銅メダル獲得に貢献。

2018年8月にオーストラリア・シドニーで開催された世界選手権では決勝戦で地元オーストラリアを下して初優勝し、2020年東京大会での金メダルを期待されています。

小松:

いよいよカウントダウンが始まった2020年東京大会。多くの注目が集まり、大きな期待を背負っての大会になると思いますが。

三阪:

チームの成績も上り調子で、選手たちも非常に高いモチベーションでトレーニングに取り組んでいますが、実は、私は不安しかないんです。

世界選手権での初優勝や注目が集まることによる追いかけられる立場でのプレッシャー、自国開催による逆に甘える事もできる環境、内的、外的、様々な要因からどうやってチームを守り、ベストコンディションで大会に臨むかに腐心しているところです。

東:

プレーや戦術面での指導のみならず、期待や注目、慣れ親しんだ環境や声援がアドバンテージではなく、ディスアドバンテージとならないような活動もしていかなければならないということですね。

三阪:

はい。ホームゲームという状況が有利に働くか不利に働くかは表裏一体だということを選手やスタッフはもちろんファンの皆様にも理解していただき、自国開催のメリットを最大限に活かすことが出来れば、結果はついてくると思います。

小松:

2020年、車いすラグビー日本代表が表彰台の真ん中に立つことを信じています。

それでは、改めて現在の三阪さんの活動を“その後のメダリスト100キャリアシフト図”に当てはめてみますと、バークレイズ証券でのお仕事が「C」、日本代表チームのアシスタントコーチが「A」、日本ラグビー協会の安全対策委員会などのお仕事が「B」の領域ということになりますね。

注1)親会社勤務とはいわゆる企業スポーツである実業団チームで自らが所属していた企業で一般従業員として勤務していること

注2)親会社指導者とはいわゆる企業スポーツである実業団チームで自らが所属していた企業の指導者を務めていること

注3)プロパフォーマーとはフィギュアスケート選手がアイスダンスパフォーマーになったり、体操選手がシルク・ドゥ・ソレイユのパフォーマーとして活動していること

注4)親会社以外勤務とは自らが所属していた実業団チームを所有している企業以外で一般従業員として勤務していること

東:

東京大会の後は、是非ヘッドコーチとして日本代表チームを率いてほしいですし、障害者への認識・理解を促進する活動でもますますのご活躍が期待出来ますね。

小松:

「壁を越える~車いすのラガーマンパラリンピックへの挑戦~」(山川出版社)に続く著書の執筆も楽しみです。

東:

さて、それでは最後に、車いすラグビーという言葉を使わずに自己紹介をしていただけますでしょうか。

三阪:

そうですね…足跡をつけてきた人間、ですかね。

常に自分がどうなりたいのか、自らの価値をどうすれば高められるのかを考え、誰もやったことのないことに挑戦し続けた、未踏の地に踏み出して、足跡をつけるような人生を歩んできましたから。

小松:

三阪さんが勇気をもって踏み出し、切り拓いた道を通って、後輩たちが金メダルへの歩みを進めているのですね。

東:

2020年がますます楽しみになりました!

本日はお忙しいところありがとうございました。

三阪:

ありがとうございました。

(おわり)

編集協力/設楽幸生

インタビュアー/小松 成美 Narumi Komatsu

第一線で活躍するノンフィクション作家。広告会社、放送局勤務などを経たのち、作家に転身。真摯な取材、磨き抜かれた文章には定評があり、数多くの人物ルポルタージュ、スポーツノンフィクション、インタビュー、エッセイ・コラム、小説を執筆。現在では、テレビ番組のコメンテーターや講演など多岐にわたり活躍中。

インタビュアー/東 俊介 Shunsuke Azuma

元ハンドボール日本代表主将。引退後はスポーツマネジメントを学び、日本ハンドボールリーグマーケティング部の初代部長に就任。アスリート、経営者、アカデミアなどの豊富な人脈を活かし、現在は複数の企業の事業開発を兼務。企業におけるスポーツ事業のコンサルティングも行っている。

スポーツフォースタレント(旧アスリートエージェント)とは?

スポーツフォースタレント(旧アスリートエージェント)は、アスリート・体育会&スポーツ学生に特化した就職・転職エージェントです。

創業以来、

といった業界でも高い数字を出しているのが特徴です。

就職の知識が全くない方でも、元競技者であるキャリアアドバイザーが手厚くサポートいたします。

履歴書の書き方から面接のアドバイスまで、スポーツと同じように「勝つまで」全力で支援させていただくのがモットーです。

利用は完全無料です。私たちと一緒に就活でも勝利をつかみ取りましょう!

ARTICLE

関連記事

CAREER INTERVIEW